ARIHHPは、心・体・技を統合したスポーツライフを通して、個人のヒューマン・ハイ・パフォーマンス(HHP)を実現し、ひいては人と社会の活力増進を目指す先端研究センターです

ARIHHPは、本学の卓越した健康・スポーツ科学及び先端テクノロジーを融合・統合して、身体活動能力の最適化(ヒューマン・ハイ・パフォーマンス:HHP)の実現、そして、地球規模の「人と社会の活力低下問題」の解決に寄与する研究・開発を推進します。それらの成果は、政策提言や社会体育、人材育成を通して、アスリート(障がい者アスリートも含む)のみならずこどもから高齢者、働く人々や病体まで、広く社会へ還元することを目指します。

また、2022年度からは、健康・スポーツ科学分野初の共同利用・共同研究拠点として、産・官・学関係機関等と連携したオールジャパン体制を構築しながら、世界レベルのHHP研究を先導します。

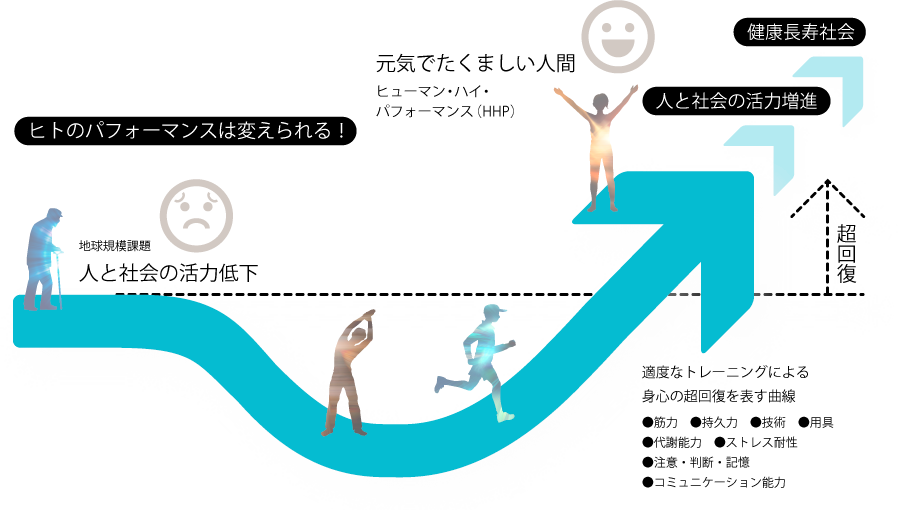

ARIHHPのロゴマークは、心身における運動効果の根元をなす「超回復理論」を表現しています。

これまでの科学技術は、人の身体能力が低いことを前提に、それを支援、拡張、補完することで発展し続けてきました。しかし、人の身体能力は低いが、適度なトレーニングで高められることをこれまでスポーツ科学は証明してきました。ヒトのパフォーマンス(身体活動能力)は、筋力や持久力などの体力だけでなく、技術・用具や代謝能力、ストレス耐性、注意や判断などの認知パフォーマンス、コミュニケーション能力など様々なファクターにより決定されます。それらを心・技・体を基盤とし多角度的、総合的に検証することで人間の総合的な身体活動能力の最適化(ヒューマン・ハイ・パフォーマンス:HHP)を実現し、元気でたくましい人間をつくり、人と社会の身心の活力増進を目指します。

筑波大学では、2022年度から第4期中期計画が始まり、あらゆるボーダーを越え、多様な分野の協働により地球規模課題の解決に挑み、卓越した知の創造拠点として世界トップクラスに比肩する研究を展開することが求められています。ARIHHPは、2015年の開所当初から、心・技・体を基盤とした多角的、総合的な視点からの身体活動能力最適化(ヒューマン・ハイ・パフォーマンス)の実現、そして、地球規模課題解決に寄与する研究、特に、世界に伍する最先端研究を行ってきました。2021年11月には、「人の活力・健康を増進するヒューマン・ハイ・パフォーマンス先端研究拠点」として、健康・スポーツ科学分野初の共同利用・共同研究拠点として文部科学大臣によって認定され、2022年度から正式に活動を開始しました。また、2024年度には戦略推進部門およびスポーツ計算科学部門を新設し、さらなる機能発展を図っています。このような背景の中、ARIHHPは、これまで以上に異分野融合、学内外の連携を強化しながら、人々のパフォーマンス向上、健康増進に貢献するHHP研究を推進してまいります。

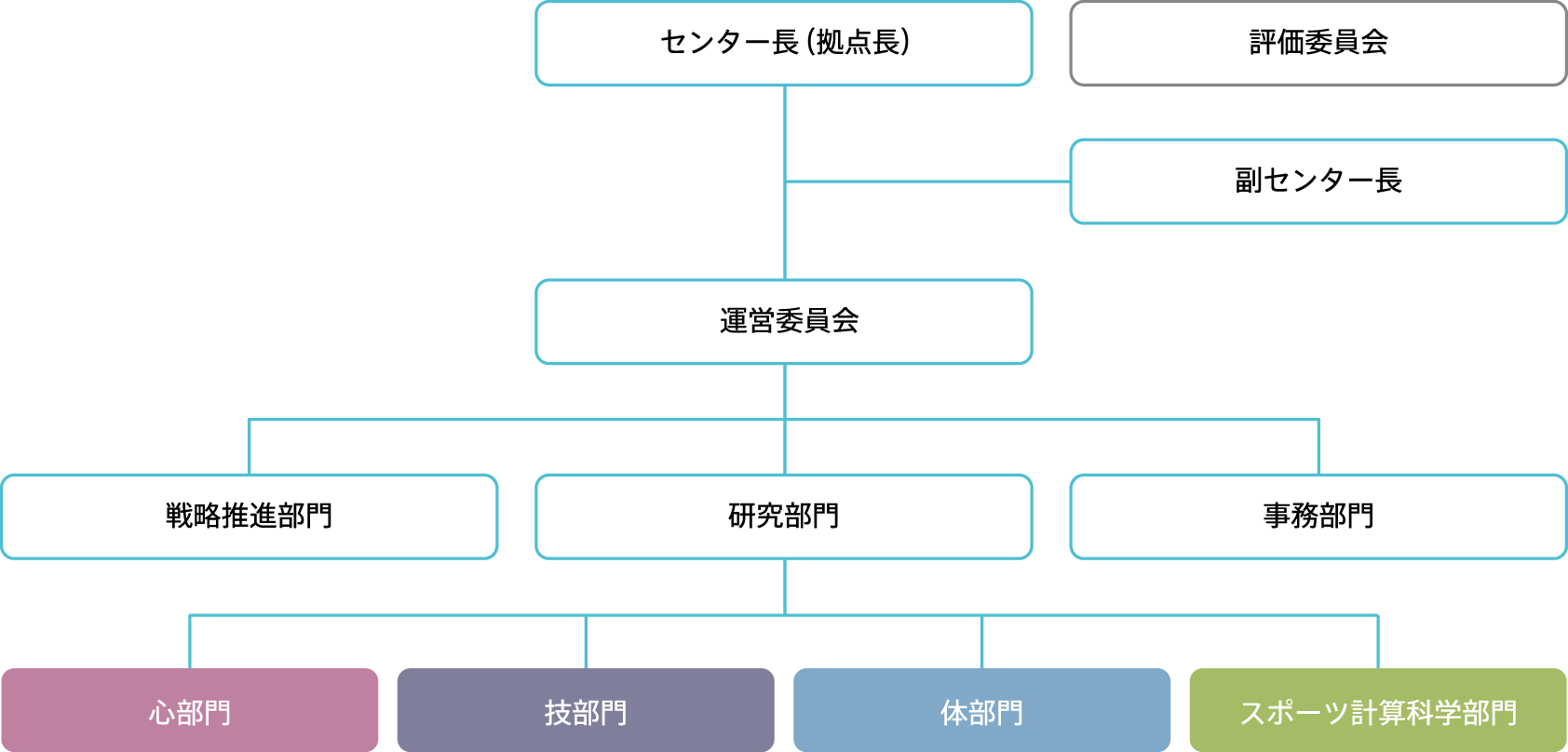

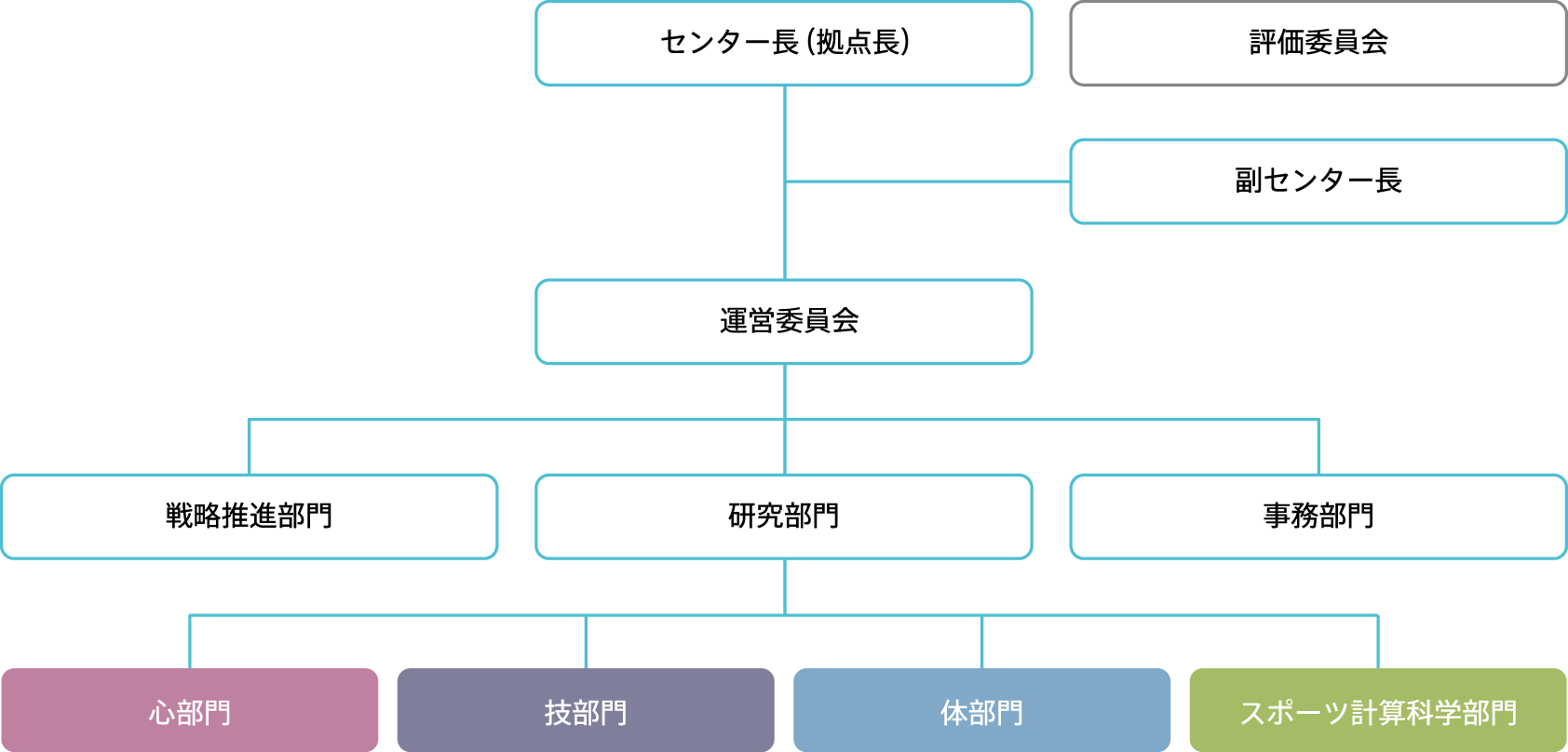

ARIHHPはセンター長がセンターの運営を統括し、共同利用・共同研究拠点長も担います。センター長が中心となり、センター・拠点の運営統括、運営委員会の開催、学内外との調整を行います。センターには副センター長を置くことができ、センター長の補佐を行います。運営委員会は、管理・運営の重要事項を協議・決定するとともに、拠点運営に関わる重要事項や公募課題の採択等に関しては、外部委員を交えた審議・決定を行います。

ARIHHPには戦略推進部門、研究部門、事務部門を置きます。戦略推進部門は、研究や事業を戦略的に推進するために、外部資金獲得や施設インフラ整備および共同プロジェクト等の企画・支援業務を担います。さらに、センター・拠点の機能や成果を学内外に周知するための広報・渉外活動を実施します。研究部門は、心部門、技部門、体部門、スポーツ計算科学部門から構成され、部門内、部門間、および共同研究機関と連携して研究を推進します。事務部門は、運営に関わる経理(予算管理)や総務を担います。

また、ARIHHPでは、年に数回、外部委員が半数以上を占める評価委員会を開催し、事業成果や運営体制等に関する評価を行います。

ARIHHP事業に対する評価委員会(外部委員を含む)による評価については、こちらを御覧ください。

筑波大学体育系は日本の体育・健康スポーツ科学のリーダーとして、常に国民の体力・健康増進、並びに競技力向上のための国家的要請に応えてきました。

前身の東京高等師範学校・嘉納治五郎校長以来、多くの留学生を受入れ、先進的体育人材を日本や世界に輩出してきたことから、アジアでも中心的存在として認知されています。

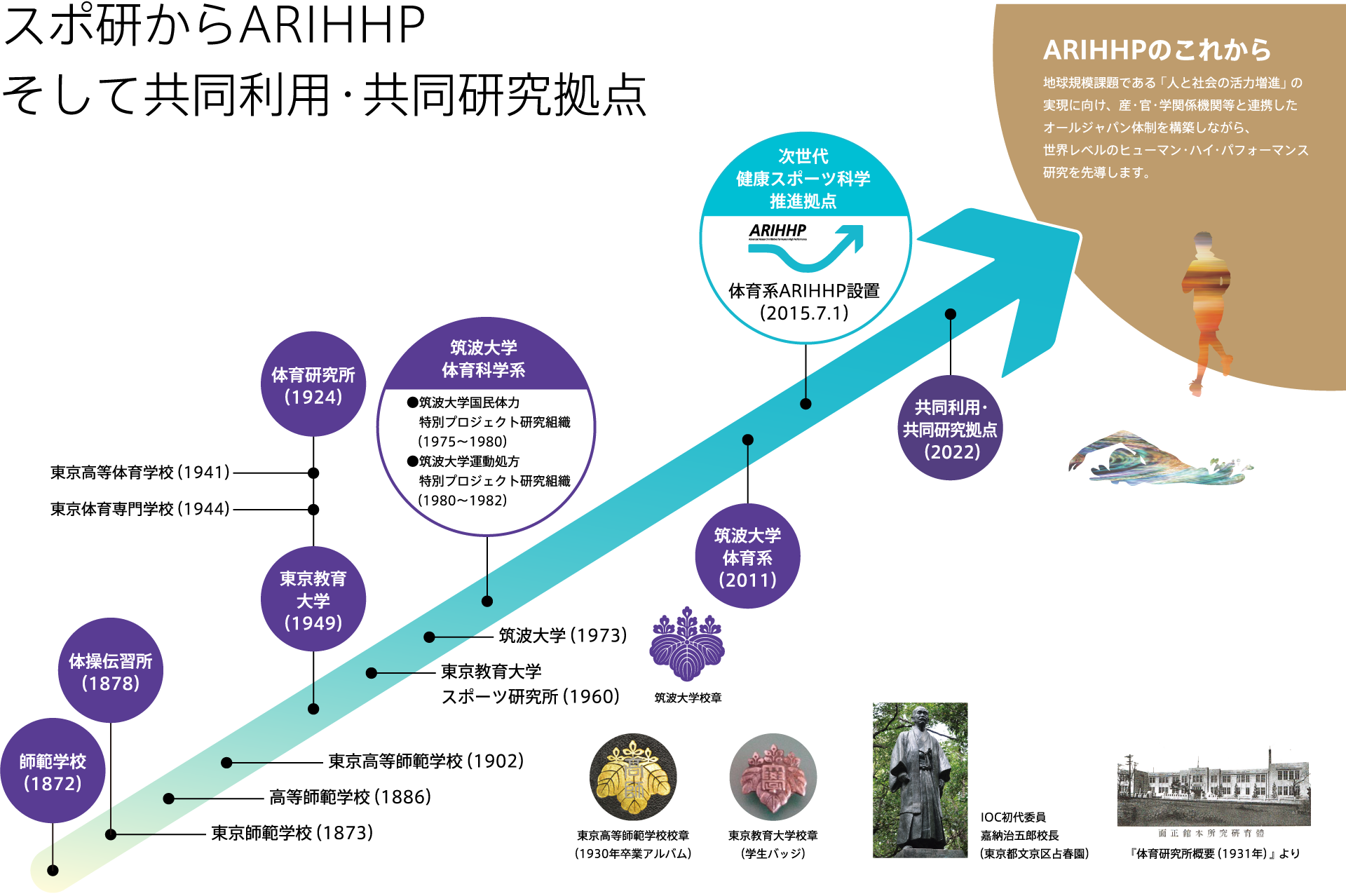

2015年7月に体育系に新設されたARIHHPは、ルーツである体操伝習所や体育研究所、そして東京教育大学スポーツ研究所(1960-1977:スポ研)から幾度となく名前や場所を変えつつも、その神髄を変わらぬ “桐の葉”に宿し、産学官との連携を通じた次世代健康スポーツ科学を推進します。

2021年11月には健康・スポーツ科学分野初の共同利用・共同研究拠点として文部科学大臣から認定され、2022年から稼働しはじめました。国の拠点となるのは、東京教育大・スポ研から半世紀ぶりのことです。

全国に位置づく多くのステークホルダーとともにオールジャパン体制を構築しながら、ヒューマン・ハイ・パフォーマンス研究の発展と国民の健康体力増進に寄与するアカデミアとして邁進してまいります。

第18回オリンピック競技大会(1964東京)を5年後に控えた1960(昭35)年、”スポ研”(正式名:東京教育大学体育学部付置スポーツ研究施設)は誕生した。運動生理学・コーチ学・運動力学の3部門が設置され、活発に研究活動が進められた。その成果の多くは体育学研究・体力科学等の関連学会誌に掲載されると同時に、スポーツ研究所報(第1号~14号)として公表された(原著論文76篇・資料12篇)。 筑波大学への統合移転完了とともに、1977(昭52)年17年間の活動を終え閉所した。”スポ研”開所から半世紀以上の時を経て、新たにヒューマン・ハイ・パフォーマンス先端研究センターの誕生を祝い、21世紀の時代に相応しい日本を代表するセンターとして、先端研究・人材育成・国際交流など、充実・発展を期待したい。

組織と研究内容の概要

| 部門 | 研究内容 |

|---|---|

| (1)運動生理学 | 運動時の身体機能・エネルギー代謝・疲労・栄養 |

| (2)運動力学 | 動作分析学・施設用具の物理学的研究・運動技能の力学 |

| (3)コーチ学 | スポーツ適性・スポーツ心理・管理・トレーニング・ 種目別のコーチ法 |

スタッフ:教授3名 助教授3名 助手2名 教務員1名 当初、文部省へのスポ研設置申請時には、5部門(運動生理学、スポーツ医学、運動力学、コーチ学、調査統計)と39名のスタッフ(教授5名、助教授5名、助手10名、教務員5名、その他14名(事務官、看護師など))が予定されていました。しかし、実現したのは上記の3部門と9名のスタッフ(多くは体育学部との併任)でした。

東京教育大学体育学部の校舎は、2階建てだった体育研究所の校舎に3階(建物上部の白色部分)を増築したものでした。写真右端に見える袖部分の建物が”スポ研”です。この校舎は残念ながら筑波移転時に取り壊され、現在は渋谷区スポーツセンターに姿を変えています。 体育学部正門(東京教育大学新聞OB会より)

スポーツ研究所報

第1号表紙

スポーツ研究所報

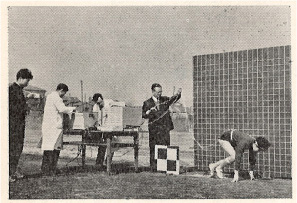

第1号表紙 所報1号、2頁、名取教授の実験風景(1961年)

(クラウチングスタートの筋電図および

スターティングの測定)

所報1号、2頁、名取教授の実験風景(1961年)

(クラウチングスタートの筋電図および

スターティングの測定) 所報12号、3頁、実験風景(1974年)

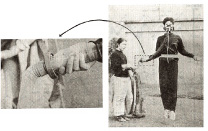

(なわ跳び運動中の酸素摂取量、

心拍数および呼吸数の測定風景)

所報12号、3頁、実験風景(1974年)

(なわ跳び運動中の酸素摂取量、

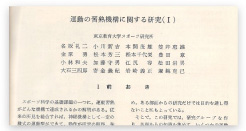

心拍数および呼吸数の測定風景) 所報1号、1頁(1961年)

スポ研と体育学部の部門の壁を超えた

「総合研究」

所報1号、1頁(1961年)

スポ研と体育学部の部門の壁を超えた

「総合研究」スポ研の初代所長は、”名取ファイバー”で知られる世界的筋生理学者・名取禮二氏でした。名取教授らは所報第1号(1961年)において、スポ研設置時に理想とした各部門や体育学部との垣根を越えて一つの目的に向かう「総合研究」を展開。15名の同僚とともに、陸上競技のクラウチングスタート、卓球のストローク、および柔道の腰技における運動習熟機構を極めて学際的に分析しました。各部門は、運動・体力の基礎研究から陸上、柔道、相撲、なわ跳び、登山など多岐に渡る実践的スポーツ研究までを幅広く推進。多くのスポーツ研究・指導者を輩出しながら1964年東京五輪等をサポートするなど、体育・スポーツ界に大きく貢献しました。所報最終刊(14号、1976年)では、閉所を目前に控えた当時のスポ研施設長・多和健雄教授(球技講座、サッカー)が私たち(筑波大学)への思いを記しています。

ARIHHP設置の背景

近年、筑波大学体育系では、「人と社会の活力低下問題」という地球規模課題や国際的要請にスポーツを通じて応える多くのプロジェクトが展開されてきました。

2010年度から2013年度の4年間にわたっては、文部科学省特別経費プロジェクト「大学の特性を活かした多様な学術研究の充実」として、「たくましい心を育むスポーツ科学イノベーション:身心統合スポーツ科学・認知脳科学の導入」が採択され、身心統合スポーツ科学研究(Body and Mind Integrated Sport Sciences: BAMIS)プロジェクトが展開されました。このプロジェクトでは、心・技・体をトータルに捉え、人々が「活力」や「しなやかさ」を備えた身体と心を持つために、運動がいかにして貢献するかについて科学的に研究されました。具体的には、青少年に見られる身心の活力低下問題に対して、武道ならびに東洋的身体技法の効果を、最先端の認知脳科学や学融合で創出する「革新的スポーツ科学」で解明し、「たくましい心 (ストレスを乗り越え安定し、前向きに行動できる)」を創出する革新的な運動プログラムを開発することが目的とされました。そのために、運動に関する基礎研究と実践現場との橋渡し(トランスレーション)がおこなわれました。さらに、スポーツ医科学-脳科学-認知工学-心理学-身体文化学の学融合により、従来にない「身心統合スポーツ科学(Body and Mind Integrated Sport Sciences: BAMIS)」が創成されました。(詳しくは、こちらをご覧ください)。

BAMISの4年間の取り組みで、高水準の基礎研究論文や社会実装、特許取得などの成果を積み上げたことが評価され、2014年度から2018年度の5年間にわたっては、文部科学省特別経費プロジェクト「国際的に卓越した教育研究拠点機能の充実」として、「ヒューマン・ハイ・パフォーマンスを実現する次世代健康スポーツ科学の国際研究教育拠点:最先端生命・認知脳科学の導入」が採択され、人間の総合的な身体活動能力の最適化(Human High Performance:HHP)プロジェクトが展開されました。このプロジェクトでは、HHP基盤技術を開発・実装するべく、最先端生命・認知脳科学の導入による国際的に卓越した共同研究拠点の創成が目的とされました。具体的には、他分野を統合する先端研究プロジェクトの推進と併せて、学問領域及び研究と実践間の壁を超えた次世代健康スポーツ科学の学位プログラム(博士後期)が推進されました。2019年度から2021年度の3年間は、HHPプロジェクトを発展させ、異分野HHPプロジェクトとして、更なる最先端体・工・医融合が推進されました。(詳しくは、こちらをご覧ください)。

そして、HHPプロジェクトの実績が評価され、2015年7月に筑波大学体育系の先端研究センターとして、「ヒューマン・ハイ・パフォーマンス先端研究センター(Advanced Research Initiative for Human High Performance:ARIHHP)」が設置されました。

このサイト内の文章・画像等の使用には、当センターの事前の許諾が必要です。© 2016 Advanced Research Initiative for Human High Performance

All Rights Reserved.